Reservebatterie für Elektro-Rollstuhl

|

Motivation / Grundidee Was ist der Auslöser (Problem, Wunsch), was ist der Zweck des Projektes. Was genau wird gemacht / hergestellt? |

|

|

Platzbedarf Wo und wieviel Platz wird dauerhaft benötigt? |

keiner |

|

Ab wann / wie lange Ab wann soll es los gehen? Wie lange wirst du vorraussichtlich brauchen? |

|

|

Kontakt Name, Email oder Telefonnummer? |

Projekt-Metadaten

Mit welchen Geräten und Werkzeugen wurde gearbeitet? Laptop, Datenlogger, Tabellenkalkulation, div. Elektro- und Elektronikwerkzeuge, Schweissgerät, Blechbearbeitungswerkzeuge, CNC-Fräse, Drehbank, Bohrmaschine, Batterie-Kapazitätsmessgerät, Lade-und Batteriemonitoringsystem, Elektrorollstuhl.

Welche Materialien wurden verwendet? Lithium-Pouchzellen, Blech, Kohlefaser-Filz, GFK-Platinen, silikonisolierte Elektrokabel, Hochstrom-Steckverbinder

Wie lange hat es gedauert?, s.o.gedauert

Logbuch

/

Projekt Reservebatterie für Elektro-Rollstühle

TagHelmut 1Hädrich, Helmut Maisel, Reinhold Flock ZAM Erlangen

Kontakt: Helmut Hädrich, Osloer Str. 6, 91056 Erlangen, Helmut@Haedrich.eu

Durchführungszeitraum: September 2023 bis Dezember 2024

NutzeAusgangslage:

E-Rollstühle Projektseite(n),sind für Behinderte mit stark eingeschränkter Gehfähigkeit eine gute Hilfe bei der Bewältigung von Aufgaben des täglichen Lebens und selbstbestimmter Teilhabe.

Sie haben je nach Bauart und Ausbau ein Eigengewicht von bis zu 200 kg. Dazu trägt die Batterie ca. 40 kg bei. Aufgrund des hohen Gewichtes ist eine Handhabung ohne funktionierenden Antrieb fast unmöglich. Oft bleibt bei Problemen mit der Technik nur eine Abholung durch eine Fachfirma.

Motivation:

Wenn ein E-Rollstuhl wegen entladener Batterie liegenbleibt, ist schnelle Hilfe schon ein nicht ganz einfaches Problem. Einen geladenen Originalakku vor Ort zu bringen und zu montieren erfordert ein Service-Fahrzeug mit fachkundigem Fahrer. Ein Abholfahrzeug braucht ein Fahrzeug mit Spezialausbau, Auffahrrampe und eingewiesenem Fahrer.

Da ist das Mitführen einer kleinen Batterie in moderner Technik, die mit einem einfachen Handgriff eingesetzt werden kann, schon eine feine Sache. Die damit gewonnenen fünf bis zehn Zusatzkilometer würden in den meiste Fällen reichen, um einenach ProjektdokumentationHause oder zu erstellen,einer soLadestation dasszu anderekommen.

Auch wenn ein lange stillgelegter Rollstuhl irgendwo abgeholt werden soll und die Akkus entweder fehlen oder entladen sind, reicht es manchmal, vom Abholort den Weg zum nächsten Bahnhof mit einer kleinen mitgebrachten Batterie zu fahren. Der Weg nach Hause geht dann mit dem Zug.

Warum gerade jetzt?

- In Erlangen gibt es einige E-Rollstuhlfahrer, die sich in ihrer Freizeit sehr intensiv mit Technik, Reparatur und Verbesserung ihres Fortbewegungsmittels beschäftigen.

- Im ZAM Erlangen haben sich die richtigen Leute am richtigen Ort getroffen.

- Fortschritte und Preisverfall in der Batterietechnik.

- Keine Finanzierung von deinermoderner Batterietechnik durch Krankenkassen.

Bearbeiter:

Helmut Meisel

Ausbildung im Lebensmittelbereich, Werkstatt zu Hause, langjährig als Reparateur

beim Repaircafe Erlangen

Reinhold Flock

Industriemechaniker-Meister, Werkstatt zu Hause

Helmut Hädrich

Elektronikingenieur, langjährige Erfahrung profitierenmit können.Elektromobilität und

im Repaircafe, Fußgänger

Das Wiki

Technische flexibelRealisierung:

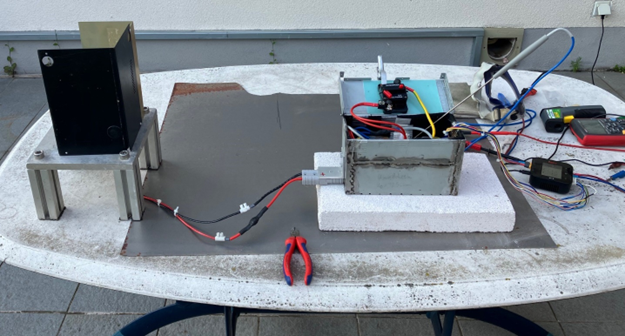

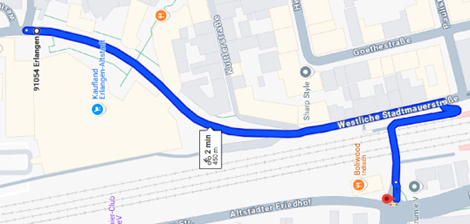

1) werdenErfassung des Energieverbrauches pro Kilometer mit Standard-Batterie auf einer praxisnahen Messstrecke in Erlangen. Ausgewählt wurde die Straße auf der ZAM-Rückseite (Steigung), Richtung Unterführung zur Gerberei (eben), und esAbfahrt durch den Gerberei-Tunnel (Gefälle) und wieder zurück.

Geräte:

- DC-Durchsteckwandler 0-150 A auf 0-10 V (China)

Bild 1: Durchsteckwandler

Bild 1: Durchsteckwandler

- Datenlogger (Meilhaus U12)

Bild 2: Datenlogger

Bild 2: Datenlogger

- Laptop/Tablet (W10) zur Datenspeicherung und -Darstellung, GPS-Tracker zur

Erfassung der Messstrecke

Messplan: Testfahrt auf einer praxisnahen Strecke - mittl. Verbrauch

Testfahrt sehr langsam – min. Verbrauch

Testfahrt schnell – max. Verbrauch

Tests an Steigungen – max. Strom f. Anfahrmoment

Bild 3: Die Teststrecke

Die Strecke ist wenig befahren und teilweise als Fussgänger- und Fahrradweg angelegt. Während der Messfahrt ist ein Fußgänger mitgelaufen oder -gejoggt.

Die Messstrecke betrug einfach 450 m. Gesamtstrecke damit 900 m. Der Datenlogger hat alle 100 ms die Stromaufnahme der Motorelektronik gemessen.

Das im Messplan vorgesehene Programm wurde nach der ersten Messfahrt wegen

schlechten Wetters abgebrochen.

Die Messfahrten dienten ausser zum Erfassen des durchschnittlichen Energieverbrauches mit den Standard-Bleibatterien auch zum Sammeln von Erfahrungen mit der Meswerterfassung und der Aufzeichnung von GPS-Daten.

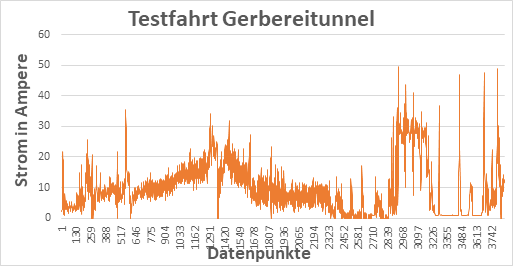

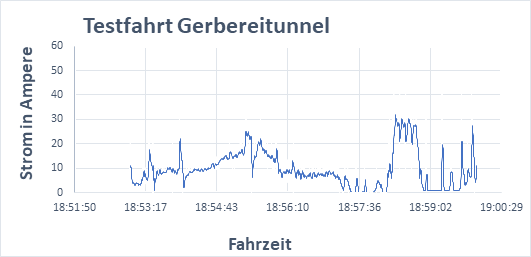

Diagramm 1: Testfahrt, Rohdaten

Die aufgezeichneten Rohdaten wurden in ein Excel-Sheet eingelesen

(s. Diagramm 1) und zur weiteren Auswertung bearbeitet

Diagramm 2: Testfahrt, Daten gleitender Durchschnitt über 12 Punkte

Das Ergebnis ist eine geglättete Messkurve durch Unterdrückung der induktiven

Stromspitzen durch Kommutierung und elektronischer Strombegrenzung des

Gleichstrommotors.

Die gewonnenen Messwerte sind realistisch und können z.B.mit auchdem Fotos,Fahrverhalten Videos,des

Fahrers Dateien etc. hinzugefügtkorreliert werden. Auch das Strombegrenzungsverhalten konnte erkannt werden.

VielZur SpaßIntegration wurde jeder zehnte Strom-Messpunkt für eine Sekunde konstant angenommen und vielaufaddiert. Erfolg!So erhält man den die Batterieentladung in Amperesekunden für die gesamte Fahrstrecke.

Ergebnis: Energieverbrauch ca. 1 Amperestunde auf einer praxisnahen Strecke von

einem Kilometer bei 24V Betriebsspannung.

1 2) Auswahl der Batterie-Zelltechnologie (LiPo, LiFe) und -kapazität:

Aus Gewichts- und Kostengründen fiel die Wahl auf Lithium-Polymer-

Zellen. Diese werden aktuell in der Mehrzahl der Elektro-PKWs und in

allen Laptops, Smartphones etc. eingesetzt. Ein großer Teil der Hersteller

setzt sogenannte Pouch-Zellen ein. Sie sind meist flach und durch

Einschweissen in eine Folie etwas flexibel.

Zellen in Lithium-Eisen Technik waren beim Projektstart noch sehr teuer und hatten bei gleichem Gewicht eine kleinere Kapazität. Ihr Vorteil ist allerdings ihr ‚gutmütigeres‘ Verhalten im Brandfall. Leider konnte aus öffentlich zugänglichen Quellen keine seriöse Einschätzung des Gefahrenpotentials gewonnen werden. Dem möglicherweise vorhandenen Brandrisiko wird durch konstruktive Maßnahmen und dem Mitführen eines zertifizierten Löschmittels begegnet.

Bild 4: Löschmittel für LiPo-Brände

Bild 5: Pouch-Lipo-Zelle 3,4 V / 8 Ah

Die Kapazität der Ersatzbatterie wurde auf acht Amperestunden festgelegt.

Dies ergibt eine Reichweite von ca. acht Kilometer und würde bei einer Stadtfahrt

in den meisten Fällen reichen, den Erlanger Bahnhof zu erreichen. Die Systemspannung

von 24 V ist durch die Spannung der üblicherweise verwendeten Bleibatterie festgelegt.

3) Sicherheitstechnische Betrachtung, feuersicherer Einbau der Batterie

Ein schnelles Erhitzen des Batteriegehäuses im Fehlerfall wird durch eine Dämmung aus Kohlefasern

verhindert. Die Batterietemperatur wird mittels eines eingebautes Thermoelementes angezeigt.

Bei Überhitzung und im Brandfall ist es erforderlich, die Batterie gefahrlos aus dem Rollstuhl

Bei Überhitzung und im Brandfall ist es erforderlich, die Batterie gefahrlos aus dem Rollstuhl

zu entfernen, da der Fahrer in der Regel aufgrund seiner Behinderung ja nicht fliehen kann.

Im Notfall kann der Fahrer die Batterie mit einem wärmeisolierten Griff nach vorne- also in Fahrtrichtung

herausziehen. Durch Verwendung eines in der Hochstromtechnik und auch in Rollstühlen eingesetzten

Anderson-Steckverbindung ist im Bedarfsfall eine schnelle und sichere Trennung des Stromkreises möglich.

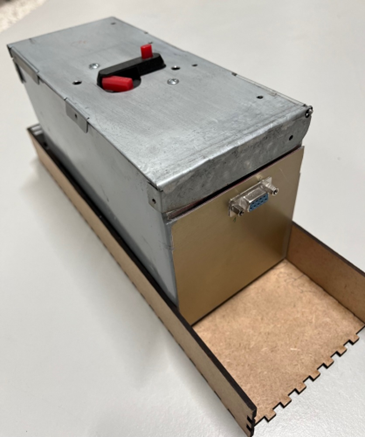

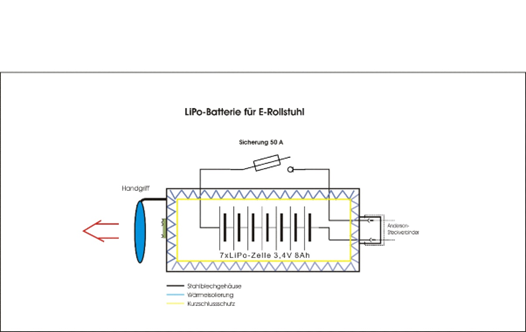

Bild 6: Übersicht Batteriepack

Was der Rolli-Fahrer dann mit der überhitzten oder brennenden Batterie tut, soll Gegenstand einer Unterweisung in der Anwendung des Löschmittels sein. Die öffentliche Datenlage über das Verhalten im Brandfall ist allerdings sehr dürftig. Seriös erscheinende Beschreibungen sind kaum zu finden.

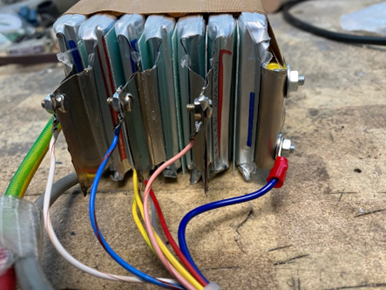

4) konstruktive Auslegung des Batteriepacks

Weil die äußeren Abmessungen des Batterie-Packs vom zur Verfügung stehenden Einbauraum und der leichtem Erreichbarkeit im Notfall abhängen, haben wir uns für einen Aufbau aus sieben Pouch-Einzelzellen und den Einbau in ein Stahlblech-Gehäuse mit Wärmedämmung entschieden. Das Gehäuse ist eine Eigenkonstruktion unter Verwendung eines Schrott-Netzteiles und großer Erfahrung eines Team-Mitgliedes in Blechbearbeitung.

Bild 7: Batteriepack vor dem Einbau

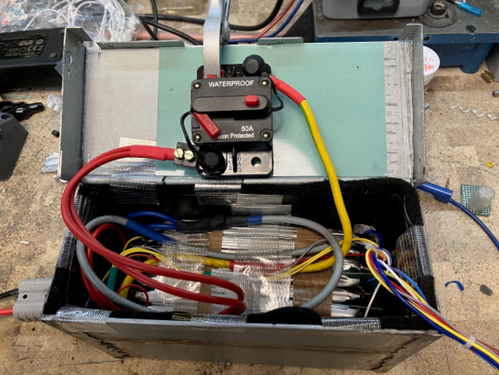

Bild 8: Einbau in ein Blechgehäuse

In den Gehäusedeckel ist ein 50 Ampere Sicherungsautomat als Kurzschlussschutz eingebaut. Die in Bild 7 und 8 sichtbare Zusatzverdrahtung aus dünnerem Draht sind die Sensorleitungen zur Überwachung der Spannung der einzelnen Zellen. Wenn während der Fahrt die Spannung einer Zelle unter 3 Volt (Entladeschlussspannung) fällt, sollte

angehalten und die Batterie aufgeladen werden. Auch das Ladegerät benutzt diese Anschlüsse zum sog. Ladungsausgleich, damit am Lade-Ende alle Zellen die gleiche Spannung haben. Dieses Batterie-Monitoring-System (BMS) findet man in jeder guten Antriebsbatterie u.a. zum Schutz gegen Tiefentladung. Beschreibungen dazu sind in der Literatur zu finden.

Bild 9: Ladegerät ISDT Air 8. Links unten Anschlüsse BMS

Das Ladegerät lädt mit max. 20 Ampere und kann zum Monitoring sehr vieler Batterietypen eingesetzt werden. Es kann ausserdem den Entladestrom und den Innenwiderstand der Zellen anzeigen

Wir verwendeten die Anzeige im fliegenden Aufbau; über die Positionierung der Kontrollinstrumente im Blickfeld des Fahrers sollte später entschieden werden..

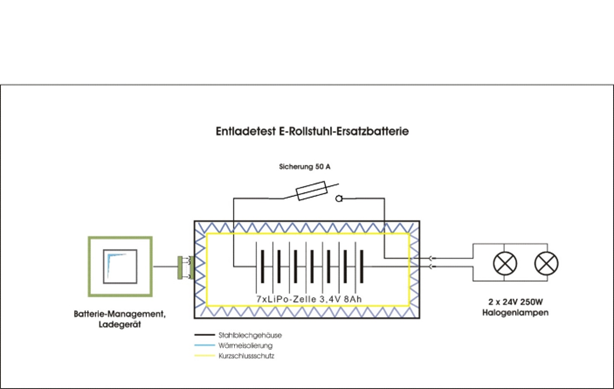

5) Entlade-Test

Vor dem Einbau in den Rollstuhl wurde die Batterie einem Entladetest mit 10 und 20

Ampere unterzogen. Als Last dienten zwei 24 V/ 250 W Halogenlampen. Das Entladeende wurde mit dem BMS des Ladegerätes bestimmt und die Entladezeit notiert. Kontrolle der Batterie-Innentemperatur mit NiCr-Thermoelement und Dgitalvoltmeter als Anzeige.

Bild 10: Schema Entladetest

Die Entladetests wurden von der Werkstatt ins Freie verlegt, um die Möglichkeit des freien Abbrennens der

Batterie zu gewährleisten und um Tests mit dem Löschmittel machen zu können.

Bild 11: Versuchsaufbau Entladetest. Links zwei Halogenlampen hinter einem Sichtschutz

Messablauf:

Ladung unter Kontrolle ISDT Air 8 mit 4 A bis Ladeendspannung 4,2 V/Zelle. Entladung mit 10 A*) bis eine Zelle 3,00 V erreicht. Entladedauer im Versuch 42 Minuten entspr. 0,7 Stunden.

Entnommene Ladung: 7,0 Amperestunden.

Die Zellspannungs-Einzelwerte sind:

Zelle 1 3,12 V

Zelle 2 2,98 V Abbruch Entladung!

Zelle 3 3,00 V

Zelle 4 3,25 V

Zelle 5 3,12 V

Zelle 6 3,13 V

Zelle 7 3,27 V

Die Entlade-Endspannungen streuen stark, sodass die im Datenblatt angegebene Kapazität von 8 Ah nicht entnommen werden konnte. Bei den Zellen handelt es sich allerdings nicht um Grade A-Typen von hoher Qualität, weil diese etwas teurer waren. Es ist leider auch nicht angegeben, wie die Datenblatt-Werte gemessen wurden.

Ein Entladeversuch mit 20 A*) unter Temperaturkontrolle ergab eine Entladedauer von 22 Minuten. Abbruch der Messung bei Erreichen von 2,90 V bei Zelle 2.

Entnommene Ladung: 7,33 Amperestunden.

Mit der ausgewählten Batterie-Konfiguration könnte also eine Reichweite von mehr als sieben Kilometern erreicht werden.

Die Temperatur der Zellen-Außenwand blieb unter 40° C.

*) Entladestrom und -spannung wurden während der Messung als konstant angenommen, denn das Ziel der Untersuchung war die Erfassung der Kapazitätsunterschiede der einzelnen Zellen. Als Entladewiderstände dienten

Halogen-Glühlampen, denn eine Stromsenke mit Regelung stand nicht zur Verfügung. Die errechnete Gesamtkapazität

der Batterie ist also fehlerbehaftet.

6) Einbau in den E-Rollstuhl

Weil der für den Test vorgesehene Rollstuhl nicht mehr zur Verfügung stand, haben wir

zunächst ein Holzmodell der Halterung gebaut mit dessen Hilfe wir einen günstigen

Einbauort suchen konnten. Aktuell standen zwei Rollstuhl-Modelle zur Verfügung, die

gerade in Reparatur waren. Aufgrund der kompakten Bauweise beider Modelle

kamen wir zu dem Schluss, dass der Einbau an unserer „Wunschposition“ ohne Anfertigung

einer aufwendigen Halterung aus Stahl nicht realisierbar war.

Bild 12: Holzmodell Halterung. Oben im Gehäuse der Sicherungsautomat

Eine Alternative wäre ein fliegender Einbau mit Klebeband, Kabelbindern und Lochblech gewesen. Das hätte aber eine Abkehr von unserem Vorsatz bedeutet, gerade bei einem Behindertenfahrzeug, das sich in der Öffentlichkeit bewegt, keine unnötige Risiken einzugehen.

7) Das Ende

Nach über einem Jahr mit vielen Herausforderungen, überraschenden und bereichernden Erlebnissen und Ergebnissen auch im persönlichen Miteinander haben wir das Projekt eingestellt.

Es hat sich gelohnt!

Vielen Dank an alle für gute Ratschläge, skeptische Blicke, Verständnis, Zuhören,

Streiten und einfach fürs da sein.

Für Fragen rund ums Thema und zum Anhören von Ideen stehen wir gerne

zur Verfügung.

Helmut, Helmut, Reinhold